冬季的圣·索菲亚教堂。

哈尔滨素有“冰城夏都”“中国动力之乡”“天鹅项下的珍珠”等美称,拥有多个“中国第一”:中国第一家啤酒厂(哈尔滨啤酒厂)、第一支交响乐团(哈尔滨交响乐团)、第一家电影院(松光电影院)、第一家滑雪场(阿城区玉泉北山滑雪场)、第一条儿童小火车(哈尔滨儿童公园儿童小火车)、第一次选美活动、第一批西洋音乐学校、第一台出租车和第一列直达欧洲的快车。正是深厚的历史沉淀和城市底蕴,造就了哈尔滨在历史、文化、建筑、艺术等方面的鲜明特色和多元魅力。

历史

源远流长

千年文脉风华正茂

中华巴洛克街区

哈尔滨的历史源远流长,是一座从来没有过城墙的城市。她是金朝古都,金、清两代王朝的发祥地。

公元1115年,金代在上京,即今天的哈尔滨阿城区建都,这是哈尔滨城市纪元的开始。到如今,哈尔滨已拥有900年的建城史。

1903年,以哈尔滨为中心的中东铁路全线通车,哈尔滨形成了近代城市的雏形。

1905年,滨江关道设治,哈尔滨开放为国际性商埠,19个国家的21个领事机构飘扬着各自国旗,30多个国家的近20万侨民在一个屋檐下讲着不同的语言,松花江码头、八站货场连接五大洲,中外近代工业竞相争雄。

1946年4月28日,哈尔滨正式建立人民政权,成为全国解放最早的大城市,哈尔滨因此有了“共和国的长子”之称。

新中国成立初期,哈尔滨成为国家重要工业基地,苏联援建的156项重点建设工程,有13项设在哈尔滨。

现在的哈尔滨,是中国东北北部的政治、经济、文化中心,中国重要的商品粮生产基地和全国文明城市,全市总面积5.3万平方公里,辖9区、9县(市),2014年全市总人口1064万。

文化

中西合璧

积淀多元文化品质

萧红故居

哈尔滨是一座多元文化混合并存的城市,这注定她在中国城市中绽放出独有的色彩。哈尔滨处于松花江干流至中游的节点处,自古以来东有肃慎—挹娄—勿吉—靺鞨—女真的狩猎文化、中部有貊—夫余—沃沮的渔猎文化,西部有东胡—室韦—蒙古的牧猎文化,因此它是诸多文化交汇后又与从中原来的闯关东人的传统文化相结合,形成了自己的文化特色,这种混合型的多元文化,在19世纪和20世纪之交时,由于中东铁路的修建,形成了东西方文化的碰撞与融合,其间又经历了日伪14年的血腥统治,受到东洋文化的浸染。

哈尔滨的文学可以追溯到渤海国、辽金元塞北三朝。康熙时期诗人丁介曾写过这样诗句:南国佳人多塞北。那时的黑龙江是一块流放之地,成为彼时士大夫、名士心中不敢触碰的痛。而那时的故事,多半以“宁古塔”为载体,成为最残酷的记录。

进入20世纪30年代以来,尤其是在日伪时代,哈尔滨作家群异军突起,其中代表人物有萧红、萧军、舒群、白朗、金剑啸、关沫南、骆宾基等,在非常年代里,他们以其坚韧与执着的创作激情,为日伪铁蹄蹂躏下的劳苦大众发出了撕心裂肺的呐喊。

改革开放以来,哈尔滨涌现出一批全国著名作家,如梁晓声、张抗抗、贾宏图、蒋巍、迟子建、王阿城等,其中,迟子建作品《额尔古纳河右岸》,是目前东北三省唯一获茅盾文学奖的作品。

艺术

浪漫高雅

中西艺术水乳交融

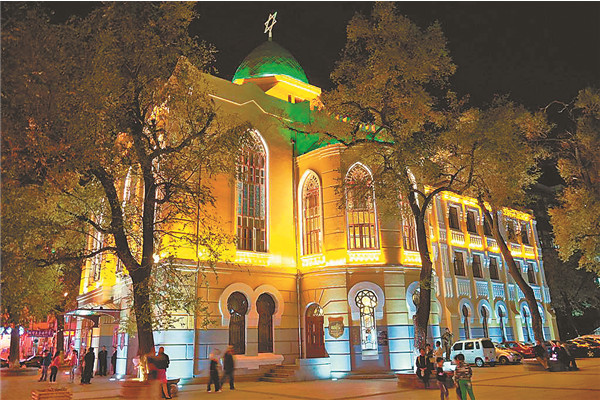

犹太老会堂音乐厅

哈尔滨是百年音乐之城,音乐历史可上溯至1898年,是中国接触欧洲古典音乐最早的城市,在中国音乐发展史上占有重要地位,是国内少有的可以写出音乐史的城市,拥有百年历史的中国第一个交响乐团哈尔滨交响乐团、中国最早的音乐教育学校哈尔滨格拉祖诺夫音乐学校、中国第一个音乐与建筑艺术一条街中央大街、中国历史上举办时间跨度最长影响最大的音乐节哈尔滨之夏音乐会。

2010年6月22日,联合国教科文组织命名哈尔滨为“音乐之城”,这是亚洲唯一获此殊荣的城市。哈尔滨为中国培养了金铁霖、刘锡津、胡小石、白淑贤等大量音乐人才。

投用不久的哈尔滨音乐厅和哈尔滨大剧院,是高水准的音乐殿堂,丰富多彩的演出将让哈尔滨这座音乐之城更加浪漫高雅。

建筑

欧陆风情

精美的建筑会唱歌

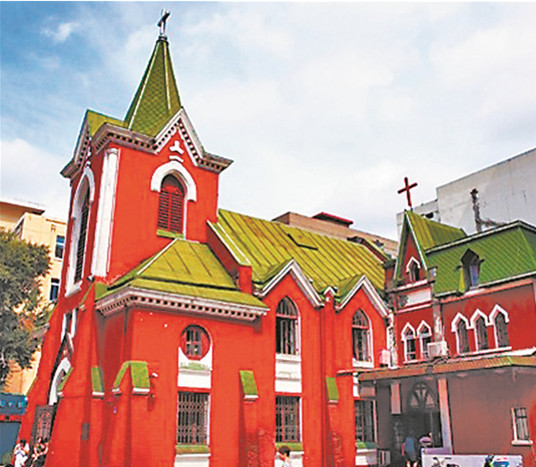

尼埃拉依教堂

意大利领事馆旧址

哈尔滨之所以被称作建筑艺术博物馆,源于其不同于中国传统城市风格的极具特色的文化景观,其独特的风格呈现与哈尔滨近现代中西文化地域上的碰撞有着最为直接的联系,中国古典建筑及集中西文化大成的中华巴洛克建筑在这里都能找到踪影。此外,还有凝聚了欧洲四百年建筑史的各式建筑风格,哥特、巴洛克、拜占庭、折衷主义、新艺术运动、后现代等各种风格的建筑,都在述说着历史,述说着哈尔滨人的故事。